製造企業様の工場で発生した労務費・製造経費(間接費)は、製造活動を通じて製品ごとの原価に変換されます。労務費・製造経費は、どの製品の製造活動に関連して発生したのかを特定することが難しいため、作業時間などを基準として製品や仕掛品(製作中の製品)ごとに割り振る必要があります。このように原価を製品や仕掛品に割り振る基準を「配賦基準」といいます。

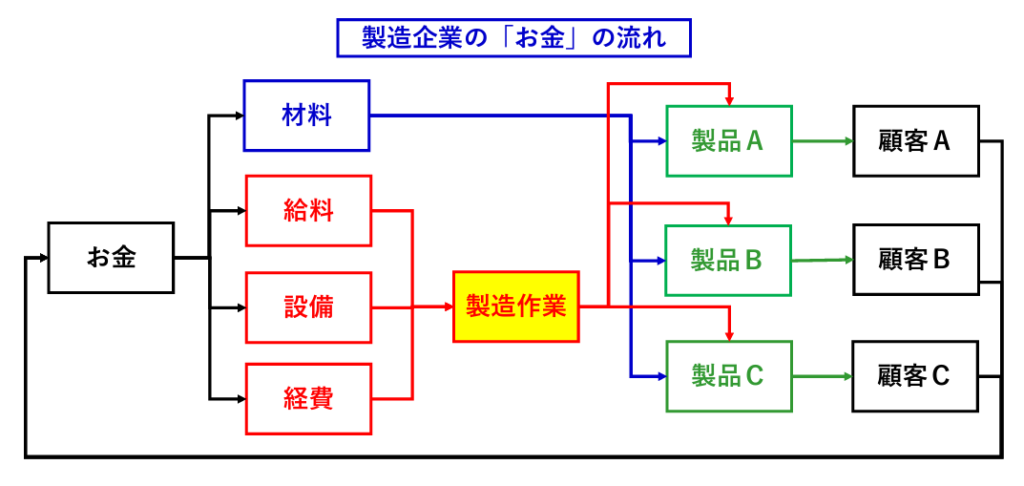

製造企業の「お金」の流れと労務費・製造経費の関係

製造企業様の経営資源のうち、給料、設備の購入代金、経費は、下の図【製造企業の「お金」の流れ】のように、製造作業を通じて製品の原価となり、お客様に販売され、お金として回収されます。

これらの経営資源は、材料費と異なり、どの製品を製造するのに費やしたのかを特定することが難しいため、生産量・作業員の方の作業時間・機械装置の稼働時間などを基準として製品の原価として割り振られます(原価の割り振り方の基準を「配賦基準」といいます)。

ところが、これらの経営資源の製品への割り振り方が、製造作業の実態に合っていない場合、製品ごとに割り振られる原価が正しく計算されなくなってしまいます。

そのため、利益が出ていると思っていた製品が、実際の原価よりも安い販売価格となっていて、実は赤字だったということもあります。逆に、見積販売価格を高く設定しすぎて、受注機会を逃していることもあります。

次のような経営課題を抱えている製造企業様は、給料・設備の購入代金・経費を製品別に割り振る方法(配賦基準)を見直すことをお勧めします。

・製品ごとの原価計算を行うと赤字になるが、決算書は黒字となっている

・製品ごとの原価計算を行うと黒字となっているが、決算書は赤字となっている

・見積原価計算の段階では、黒字を確保しているが、決算書は赤字となっている

作業員による加工・組立作業が主な製造方法となる場合

作業員による加工・組立作業が製造作業の中心となる企業様の場合、労務費・製造経費の配賦基準は、製造作業に従事する作業員の直接作業工数が一般的です。製造作業に従事する作業員を「直接工」といいます。直接工以外の作業員は「間接工」といいます。また、製造作業に従事する時間を「直接作業時間」といいます。

STEP1:直接工に該当する作業員を決める

加工、組立、仕上げ、最終検査など、製造工程に直接係る作業を行う作業員が「直接工」に該当します。生産工程の管理や、資材管理、工場全体の品質管理を行う作業員は「間接工」となります。

STEP2:直接工の直接作業工数を集計する

直接作業工数とは、段取り作業、加工、組立、最終検査など、製造作業に従事した工数をいいます。朝礼、打合せ、清掃作業などは直接工数には該当しません。作業日報など、直接工の作業内容を記録した資料から、直接作業時間を抜き出し、製品別・製造番号別などに集計し、工場全体の工数も合計します。工数を集計する期間ですが、月次決算の場合は1月ごとに、事業年度で行う場合は1事業年度で集計します。

STEP3:工場全体の労務費・製造経費を集計・分類する

直接工数の集計と並行して、工場全体の労務費・製造経費を集計します。経理帳簿の月次試算表や決算書のうち「製造原価報告書」を参照し、労務費・製造経費を集計します。なお、直接労務費のレートを設定する場合、労務費を直接工の労務費と、間接工の労務費に分ける必要があります。

STEP4:配賦レートを計算する

配賦レートは、「労務費・製造経費」÷「直接作業工数の合計」により求めることができます。配賦レートを、「直接労務費」と「間接労務費・間接経費(間接費)」に分けて計算する場合は、それぞれ次の計算式となります。

STEP5:製品別に労務費・製造経費を配賦する

STEP2で集計した製品別・製造番号別の直接作業工数に、STEP4で計算した配賦レートを掛け算することにより、製品別・製造番号別の労務費・製造経費を計算します。材料費や外注費と合計することにより、製品別・製造番号別の製造原価が明らかになります。

工作機械による加工作業が主な製造方法となる場合(部品製造など)

金属部品やプラスチック部品の製造を行う企業様は、①作業員による段取り作業、②工作機械による部品加工、③作業員による仕上げ・検査、といった製造工程により生産活動を行うことが多いと考えられます。この場合、労務費・製造経費の配賦基準は、①工作機械による作業時間のみとする場合と、②製造作業に従事する作業員の直接作業工数と工作機械による作業時間を併用する方法が考えられます。

STEP1:機械装置の作業工数を集計する

機械装置による製造作業時間を、機械日報などに基づいて、製品別・製造番号別・工場全体で集計します。工作機械の種類ごとにグルーピングする方法も考えられます。

STEP2:直接工に該当する作業員を決める

直接工の直接作業時間を配賦基準とする場合と同様に、加工、組立、仕上げ、最終検査など、製造工程に直接係る「直接工」の範囲を決めます。

STEP3:直接工の直接作業工数を集計する

直接工の直接作業時間を配賦基準とする場合と同様に、段取り作業、加工、組立、最終検査など、製造作業に従事した直接工数を製品別・製造番号別・工場全体で集計します。

STEP4:工場全体の労務費・製造経費を集計・分類する

経理帳簿の月次試算表や決算書のうち「製造原価報告書」を参照し、工場全体の労務費・製造経費を集計します。配賦レートを、直接労務費、間接労務費・間接経費、機械装置の3つに分ける場合、下の図のように労務費・製造経費をそれぞれに分ける必要があります。

STEP5:配賦レートを計算する

配賦基準に機械装置レートを加える場合、「直接労務費レート」、「間接労務費・製造経費レート」に加えて、「機械装置レート」を計算する必要があり、それぞれ次の計算式となります。

STEP6:製品別に労務費・製造経費を配賦する

STEP1及びSTEP3で集計した製品別・製造番号別の機械稼働工数及び作業工数に、STEP4で計算した配賦レートを掛け算することにより、製品別・製造番号別の直接労務費、間接労務費・製造経費、機械装置経費を計算します。